Art. 347.

Obs. sous CAA de Lyon [req. 19LY04186] 29 avril 2021, M. K & alii ; (symbole religieux dans l’espace public) ; [J-2021-CAA-LYON-19LY04186] ;

Les présentes observations ont été rédigées dans le cadre de la 3e chronique Laïcité(s) par le Dr. Benelbaz en son seul nom. Elles n’engagent en rien le LAIC-Laïcité(s) ni ses membres. Il s’agit d’une opinion personnelle et subjective assumée.

La Savoie n’est pas seulement la terre de la raclette et de la croziflette, elle semble aussi être devenue, avec la Bretagne et la Haute Savoie, un des lieux privilégiés d’érection de statues à caractère religieux et du contentieux en la matière.

En l’occurrence, des habitants de la commune savoyarde de Saint-Pierre d’Alvey ont demandé en 2016 au maire de déplacer, aux frais du propriétaire, une statue de la Vierge Marie qui avait été implantée en 2014 sur le domaine public par une association privée. Face au silence du maire, les requérants saisirent la juridiction administrative, en invoquant le caractère récent de cet édifice, et de sa contrariété avec l’article 28 de la loi de 1905, lequel dispose : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

En 2019, le Tribunal administratif de Grenoble conclut pourtant à la légalité de la statue, en se fondant sur plusieurs éléments[1]. Tout d’abord, et bien que la domanialité publique de la parcelle sur laquelle était érigée la statue n’était pas contestée, le Tribunal estima que l’affectation des biens à l’exercice du culte s’appliquait non seulement à un édifice cultuel, mais aussi à ses dépendances nécessaires, « fonctionnellement indissociables » de l’édifice cultuel. De plus, pour les juges, l’article 28 de la loi de 1905 permettait d’apposer des signes religieux sur un emplacement public « déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ».

En l’espèce, le jugement s’appuyait sur des archives départementales de la Savoie, faisant état d’une instance devant le Sénat de Chambéry de 1787, ainsi que sur diverses attestations et photographies, démontrant que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été érigée comportait, depuis au moins le XVIIIème siècle, une croix, vers laquelle se dirigeaient des processions. Dès lors, ces dernières avaient un caractère ancien et régulier, avant 1905, et il convenait de considérer que la parcelle formait une « dépendance de l’église de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau ». Le site était d’ailleurs, relevait la décision, exclu du bail conclu par la commune avec une société de chasse, ce qui démontrait la volonté de préserver son affectation au culte.

Ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble soulevait donc un certain nombre d’interrogations, à la fois en termes de domanialité publique, mais aussi d’interprétation de l’article 28 de la loi de 1905 et finalement de ce qui constitue ou non un signe ou un emblème religieux.

Le problème n’est pas récent, et l’article a conduit ces dernières années à beaucoup de contentieux, puisque c’est sur ce fondement que furent contestées les implantations de crèches de Noël, qui finirent, on le sait, par être autorisées par le Conseil d’Etat sous conditions[2].

L’affaire savoyarde a pourtant ceci d’intéressant que la Cour administrative de Lyon, dans un arrêt du 29 avril 2021[3], donne entièrement raison aux requérants, et enjoint au maire de Saint-Pierre d’Alvey de procéder à l’enlèvement de la statue. Cela permet alors de rappeler les règles en matière de neutralité de l’espace public, mais également de domanialité publique.

Après 1905, l’espace public est neutre

A première vue, l’article 28 de la loi de 1905 semble clair : les emblèmes religieux apposés sur les bâtiments et emplacements publics sont interdits. Dans son Rapport, Briand précisait d’ailleurs que l’interdiction a le même but que les autres articles de la loi, c’est-à-dire réaliser la neutralité stricte de la part ou à l’égard des associations cultuelles. Il précisait d’ailleurs : « Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis par la législation actuelle. L’article ne dispose que pour l’avenir »[4].

Des explications furent ensuite données lors des débats à la Chambre : « Il s’agit ici d’emblèmes, de signes extérieurs ayant un caractère spécial, c’est-à-dire destinés à symboliser, à mettre en valeur une religion », en somme, « des objets qui ont un caractère nettement symbolique, qui ont été érigés moins pour rappeler des actions d’éclat accomplies par les personnages qu’ils représentent que dans un but de manifestation religieuse »[5].

De plus, le législateur avait pris soin de définir ce qu’il entendait par l’expression « emplacement public » : celui-ci concerne les rues, les places publiques ou les édifices publics, autres que les musées ou les églises, donc tout ce qui relève de la propriété de l’Etat, du département ou de la commune, car « ce domaine est à tous, aux catholiques comme aux libres penseurs ». Ces derniers doivent être protégés contre toute forme de manifestation religieuse par le biais de signes ou de symboles.

Il n’est donc nullement question « d’empêcher un particulier, si c’est son goût, de faire décorer sa maison de la manière qui lui plaira, même si cette maison a sa façade sur une place ou une rue »[6].

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle par exemple, toujours en Savoie, à Arbin cette fois, une statue monumentale du Christ-Roi de 5 mètres de haut avait pu être jugée légale, car érigée sur une propriété privée, même si la statue est visible de loin, notamment depuis l’autoroute en contrebas.

De plus, la loi de 1905 souhaitait respecter le passé, et l’interdiction ne pouvait valoir que pour l’avenir, aussi, les emblèmes existants furent laissés, les fêtes religieuses sont restées des fêtes publiques, et les calvaires aux carrefours n’ont pas été détruits.

Mais il fallait aussi protéger le « regard des citoyens qui peuvent ne pas partager [des] croyances ». Dès lors, et dans l’esprit du législateur, l’obligation de neutralité dans les emplacements publics ne s’imposait qu’aux seules personnes publiques, et en aucun cas aux particuliers, et après 1905 aucun signe ou emblème religieux ne peut donc être érigé sur les espaces et emplacements publics.

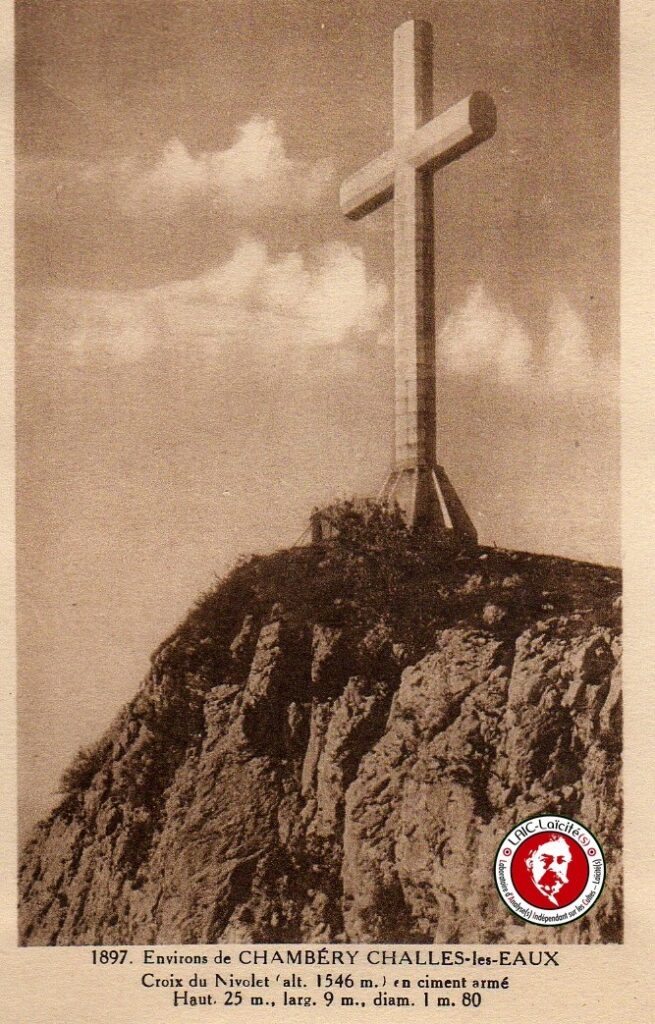

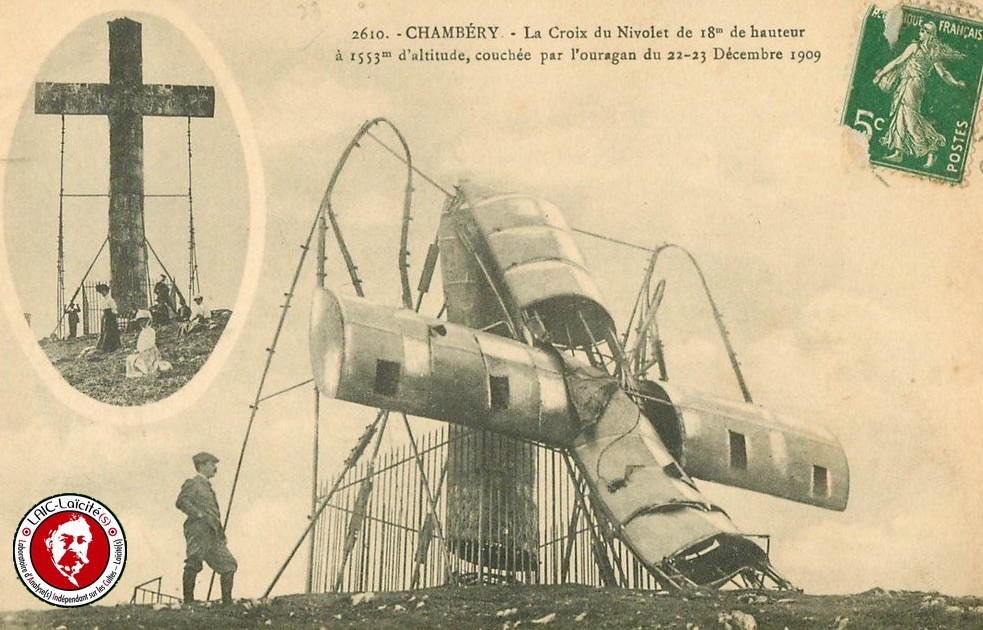

Pourtant, il n’est pas rare de croiser par hasard ou non, un certain nombre d’édifices religieux érigés après 1905, lesquels ne donnent pas nécessairement lieu à contentieux. Et la Savoie, comme d’autres départements français, en fleurissent, qu’il s’agisse de calvaires situés à des intersections ou de croix monumentales sur certains sommets[7].

Il revient alors nécessairement au juge d’interpréter le signe dont il est question, et de déterminer si celui-ci est religieux ou non[8]. En effet, il est tout à fait possible de déterminer la signification d’un signe ou d’un symbole, sans pour autant porter une appréciation sur le contenu de la croyance, sa véracité, ou de juger si le rite est bien respecté. En ce qui concerne les crèches, très logiquement, leur place dans un service public aurait dû être strictement interdite, en application simple de l’article 28 de la loi de 1905. Il devrait en être de même au sujet de statues religieuses, mais on le voit, les interprétations et applications divergent.

Ainsi, en Bretagne, la commune de Ploërmel avait suscité la controverse en décidant, en 2006, d’ériger sur une place publique une statue de 7,5 mètres de haut du pape Jean-Paul II, qui était surmontée d’une croix monumentale. L’affaire fit grand bruit, et la décision municipale fut contestée devant le juge administratif. La question se posait en effet de savoir si l’ensemble (croix et statue) pouvait être considéré comme un signe ou emblème religieux. Si tel était le cas, alors il était interdit, en application de l’article 28.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 25 octobre 2017, estima que si l’arche surplombant la statue ne pouvait, en elle-même, être regardée comme un signe ou un emblème religieux, il en allait différemment de la croix, « eu égard à ses caractéristiques ». En clair, le juge demanda à la commune de retirer la croix, en revanche, la statue du pape seul pouvait être maintenue.

Ici, la signification religieuse ne faisait aucun doute, en tout cas pour la croix. Par conséquent, elle ne pouvait être élevée sur une place publique. En réalité, la statue seule pouvait l’être, car rien n’empêche, dans la loi, de commémorer un homme ou une femme pour ses œuvres politiques, sociales, culturelles ou locales, quand bien même il aurait été un religieux.

La question s’était par exemple déjà posée en 1988, et la ville de Lille avait pu placer dans un lieu public un buste représentant le cardinal Liénart, au motif qu’il avait été une personnalité locale[9].

Il convient d’ailleurs de souligner que ces questions avaient précisément été soulevées lors des débats de la loi de 1905. En effet, plusieurs députés dont E. Aynard et J. Auffray[10] avaient demandé s’il serait alors possible d’ériger des statues de religieux, comme Monseigneur Affre[11]. Jules Auffray interrogeait également s’il serait possible « d’élever une statue à Jeanne d’Arc sans la saluer dans ce qu’elle a été et sans reconnaître par un signe ou un emblème quelconque que Jeanne d’Arc a été, le temps le voulait, une chrétienne et une catholique »[12]. Il soulignait en effet qu’il est « impossible de faire une statue de Jeanne d’Arc sans y mettre des signes ou des emblèmes religieux ».

A. Briand précisa alors que par les termes emblèmes et signes religieux, il s’agit de désigner des « objets qui ont un caractère nettement symbolique, qui ont été érigés moins pour rappeler des actions d’éclat accomplis par les personnes qu’ils représentent que dans un but de manifestation religieuse. On peut honorer un grand homme, même s’il est devenu un saint, sans glorifier spécialement la partie de son existence qui l’a désigné à la béatification de l’Eglise (…) Une commune pourra toujours honorer la mémoire d’un de des enfants en lui érigeant une statue sans donner à ce monument le caractère marqué d’une manifestation religieuse »[13].

On le voit, dans l’esprit du législateur, il était clairement distingué entre le culturel et le cultuel. Même si cela est délicat, il semble alors nécessaire de dissocier les différentes actions d’un même personnage, sans pour autant nier ce qu’il a été dans l’ensemble de sa vie[14].

Toutefois, en ce qui concerne la statue de la Vierge, force est de constater qu’il ne s’agissait d’aucune des hypothèses évoquées précédemment : la domanialité publique de l’emplacement où elle se situait ne faisait pas l’ombre d’un doute : la Cour administrative de Lyon rappelle que la parcelle cadastrée est « propriété de la commune de Saint-Pierre d’Alvey ». Ensuite il était délicat d’avancer qu’il s’agissait de commémorer une personnalité locale… Surtout, les juges procèdent à une appréciation nécessaire de la statue et reconnaissent que celle-ci a « un indéniable caractère religieux ». Dès lors, la statue étant jugée illégale, la Cour se rallie à la lecture et à l’interprétation initiales de l’article 28, comme l’avait fait le même Tribunal administratif de Grenoble, dans une affaire similaire à Publier en Haute-Savoie[15]. Pourtant, cette décision de la Cour a pu être considérée comme étant une « interprétation stricte de l’article 28 »[16] .

Il n’existe pas de domaine public affecté au culte

Dans l’affaire de Saint-Pierre d’Alvey, le Tribunal avait également justifié le maintien de la statue en procédant à une interprétation critiquable des règles de domanialité publique. En effet, il avait été relevé que sont affectés au culte les édifices du culte mais aussi les dépendances nécessaires, fonctionnellement indispensables, de ces édifices. En somme, les juges avaient rattaché à l’affectation cultuelle non seulement les édifices, mais aussi ici une simple parcelle, car elle en constituait en quelque sorte l’accessoire, nécessaire, utile, et indissociable. Il était ainsi, dans le jugement, considéré que cette parcelle formait une « dépendance de l’église de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau ». Dès lors, étant affectée au culte, cette portion de domanialité publique pouvait accueillir un symbole religieux, accessoire de l’église.

Cette solution laissait planer un certain nombre de doutes, car la théorie de l’accessoire donne lieu à deux interprétations : d’abord celle de l’accessoire indissociable du domaine public, insistant sur l’idée d’unité, de lien physique, entre la parcelle et les dépendances du domaine public. Ainsi, il fut jugé que si une dépendance fait partie d’un ensemble physique avec un bien du domaine public, s’ils sont imbriqués, il convient donc de la soumettre au même régime juridique, celui de la domanialité publique[17].

Cette première approche avait pu montrer ses limites, notamment dans l’arrêt Philip-Bingisser[18] rendu par le Conseil d’Etat en 1970, au sujet d’une dalle surmontant la voûte d’un canal d’assainissement considérée comme appartenant au domaine public communal, ce qui avait fait s’interroger A. de Laubadère sur la question de savoir si le café situé sur la dalle était « l’accessoire de l’égout »[19].

C’est ainsi qu’en parallèle fut dégagée une autre théorie, se référant à l’idée d’ensemble fonctionnel. Ici l’idée était d’insister sur le lien d’utilité commune, sur la notion de destination commune : un bien qui n’est pas affecté directement au domaine public peut cependant être considéré comme une dépendance du domaine public s’il présente un intérêt, une utilité pour le domaine public, en somme s’il lui est indispensable[20].

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques est intervenu en 2006, et la théorie de l’accessoire a été consacrée à l’article L. 2111-2 : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Par cette disposition, il fut donc procédé à une unification des deux précédents critères : un accessoire du domaine public doit lui être utile, et former un tout avec lui[21].

Dans l’affaire de la statue, le Tribunal semblait à première vue recourir à cette même théorie de l’accessoire, en rattachant la parcelle non pas au domaine public, elle en fait déjà partie, mais à l’affectation au culte : depuis le XVIIIème siècle, il était attesté qu’elle était utilisée pour l’exercice du culte, d’ailleurs une croix avait été érigée sur cet emplacement ; de plus, sa « proximité » avec l’église, en faisait une dépendance de l’église. C’est bien ici la parcelle qui était considérée comme l’accessoire de l’édifice du culte, elle était également affectée à l’exercice public du culte : elle était finalement nécessaire, et fonctionnellement indissociable de l’église…

La Cour administrative ne retînt pas cette interprétation : peu importe que la place communale devant l’église ait, et de longue date, accueilli des manifestations religieuses, de même que les voies publiques, servant aux processions. Peu importe également qu’une ancienne croix romaine ait été implantée sur cette parcelle. La statue avait été érigée sur un emplacement non prévu dans les exceptions de l’article 28 (édifices servant au culte, terrains de sépulture dans les cimetières, monuments funéraires musées ou expositions), et elle ne pouvait être « constitutive d’une dépendance indissociable et affectée de ce fait au culte de l’église de Saint-Pierre d’Alvey, distante de cet espace naturel de deux kilomètres environ ».

Assurément, l’interprétation du Tribunal laissait beaucoup de questions en suspens : cela voulait-il dire que tout bien qui avait été utilisé régulièrement, et avant 1905, pour l’exercice d’un culte, devait être désormais considéré comme étant nécessairement et fonctionnellement indissociable de l’édifice religieux, donc comme constitutif d’un domaine public affecté au culte ? Par ailleurs, le critère de la proximité géographique de la parcelle et de l’édifice (deux kilomètres à vol d’oiseau) apparaissait arbitraire : à l’intérieur de quel rayon des biens étaient-ils considérés comme étant affectés à l’exercice du culte ?

L’arrêt de la Cour administrative de Lyon permet de revenir à la fois à la cohérence des règles de domanialité publique, mais aussi de la loi de 1905, en rappelant finalement sa lettre et son esprit.

Vous pouvez citer cet article comme suit :

Journal du Droit Administratif (JDA), 2021 ;

Chronique Laïcité(s) ; Art. 347.

[1] C. Benelbaz, « La Vierge, la Séparation et le domaine public affecté au culte » : note sous T.A., Grenoble, 3 octobre 2019, J.C.P.A., n°46, 18 novembre 2019, 2322.

[2] C.E., 9 novembre 2016, n°395122, Commune de Melun, et n°395223, Fédération de la libre pensée de Vendée, A.J.D.A., 2016, p. 2375, note L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; J.C.P.A., n°48, décembre 2016, 2309, note N. Chifflot. Voir M. Touzeil-Divina, « Ceci n’est pas une crèche », J.C.P.A., 14 novembre 2016, act. 853.

Voir C. Benelbaz, « Quelques interrogations sur la laïcité : regards sur son interprétation originelle », Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 03 & Cahiers de la LCD, numéro 03 : « Laï-Cités : Discrimination(s), Laïcité(s) & Religion(s) dans la Cité » (dir. Esteve-Bellebeau & Touzeil-Divina), Art. 116.

[3] CAA de Lyon [req. 19LY04186] 29 avril 2021, M. K & alii ; (symbole religieux dans l’espace public) ; [J-2021-CAA-LYON-19LY04186] ;

[4] Rapport Briand, p. 334.

[5] Annales de la Chambre des députés, séance du 27 juin 1905, p. 1047.

[6] Ibid.

[7] A titre d’exemple, la Croix du Nivolet, un des monuments emblématiques de la Savoie et surplombant Chambéry, fut inaugurée en 1861 par l’Evêque de Maurienne, mais en 1909, un ouragan la plia gravement. Elle fut alors profondément modifiée : en béton armé et d’une hauteur de 21,50 mètres, elle fut inaugurée en 1911. Dégradée en 1944 puis en 1960, elle est alors électrifiée, et EDF procède en 1989 à une nouvelle installation, que l’entreprise publique finance d’ailleurs.

[8] Ainsi, il n’est pas possible d’apposer un crucifix dans la salle d’un conseil municipal ou dans la salle des mariages, y compris lorsque l’installation du crucifix intervient à la suite du transfert de la mairie dans de nouveaux locaux : C.A.A., Nantes, 4 février 1999, Association civique Joué Langueurs, Rec., p. 498; et du même jour, C.A.A., Nantes, Guillorel, n°98NT00337. Néanmoins, si le crucifix a été retiré du mur suite à une décision de justice, il peut ensuite être placé dans une vitrine d’exposition au titre du patrimoine historique de la commune : C.A.A., Nantes, 12 avril 2001, Guillorel, n°00NT01993.

[9] C.E., 25 novembre 1988, Dubois, Rec., p. 422 ; A.J.D.A., 1989, p. 172, note J.‑M. Pontier ; R.F.D.A., 1989, p. 162 ; D.A., 1989, n°34 ; J.C.P.G., 1988, IV, p. 412.

[10] Respectivement députés du groupe Républicain progressiste et du groupe Républicain nationaliste.

[11] Archevêque de Paris, il fut tué par une balle perdue lors des insurrections de 1848, alors qu’il tentait de s’interposer entre les insurgés et l’armée. L’Assemblée nationale, comme plusieurs communes, lui rendront hommage.

[12] Chambre des députés, 2ème séance du 28 juin 1905, J.O., 29 juin 1905, p. 2560.

[13] Chambre des députés, 2ème séance du 27 juin 1905, J.O., 28 juin 1905, p. 2528.

[14] Il s’agit plus exactement de considérer que l’ensemble de cette vie forme moins un tout qu’une agrégation de convictions et d’actions qu’il est possible de différencier, à l’inverse du symbole qui synthétise (le « symbole » en effet « jette ensemble » sym + bole).

[15] T.A. Grenoble, 29 janvier 2015, n° 1200005, Fédération de Haute-Savoie de la libre pensée ; T.A. Grenoble, 24 novembre 2016, n° 1601629, Fédération de Haute-Savoie de la libre pensée.

[16] M. Tetu, note sous C.A.A., Lyon, 29 avril 2021, n°19LY04186, ALYODA, disponible à l’adresse suivante : https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3201:installationstatueviergeemplacem&catid=244&Itemid=213

[17] T.A., Paris, 8 juin 1971, Ville de Paris c/Kergo, A.J.D.A., 1972, II, note de Laubadère ; C.E., 23 janvier 1976, Kergo, Rec., p. 55 au sujet d’une chapelle absidiale dans une église.

[18] C.E., 29 janvier 1970, Philip-Bingisser, Rec., p. 58.

[19] A. de Laubadère, note sous T.A., Marseille, 10 juillet 1968, Commune d’Avignon c/ Cts Couston-Bocuhet, A.J.D.A., 1968, p. 586, au sujet d’un jugement sur une affaire identique.

[20] C.E., 17 décembre 1971, Vericel, Rec., p. 783 au sujet de galeries situées sous la voie publique.

[21] C.E., 28 décembre 2009, n°290937, Société Brasserie du Théâtre.