par M. le pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA,

Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou

Directeur du Journal du Droit Administratif

Un siècle avant « l’état » légal « d’urgence » :

l’exception permanente ?

Rappel(s) à partir des articles du

« premier » Journal du droit administratif

Art. 22. Ce court texte n’a pas vocation à présenter de manière exhaustive l’état des libertés publiques confrontées à la puissance publique sous le Second Empire. Une thèse n’y suffirait peut-être même pas. Ce « billet » introductif au premier dossier sur l’état d’urgence du Journal du Droit Administratif n’a effectivement que deux humbles ambitions : d’abord, rappeler au citoyen contemporain que s’il est bon, normal (au sens de rationnel et logique) et peut-être même légitime de s’offusquer d’une crainte que nos libertés soient trop atteintes sinon brimées par la mise en œuvre d’un état d’exception comme l’état d’urgence, cet état exceptionnel qui vient interroger les limites de l’Etat de Droit a été – pendant longtemps – l’état jugé normal du droit administratif français privilégiant ainsi la puissance publique et non les droits et libertés de ses citoyens.

Par suite, cette note essaiera de mettre en avant quelques exemples concrets de cet « état » que l’on qualifierait aujourd’hui aisément « d’exceptionnel permanent » du Second Empire à travers quelques exemples tirés des premières pages du Journal du droit administratif de 1853 et des premières années suivantes.

Le Second Empire : exception permanente

à l’Etat de Droit aujourd’hui promu.

Quand la police était la règle…

L’intitulé précédent est en soi un anachronisme ici bien assumé. Il n’a pour objectif que de tenter de comparer ce qui ne l’est presque pas tellement les périodes et les droits publics correspondants sont différents. En effet, avec un œil contemporain nourri des notions de défense et de garantie des droits et libertés, abreuvé d’ « Etat de Droit » et de protections juridictionnelles, la mise en œuvre d’un état d’urgence tel qu’issu de la Loi (examinée dans le présent dossier) du 03 avril 1955 effraie. Elle laisse à penser et à craindre qu’au cœur du couple « Libertés & Sécurité » bien connu des spécialistes du droit administratif, c’est la sécurité et la puissance publique à sa tête qui vont triompher au détriment des droits des citoyens administrés. Autrement dit, avant la belle et célèbre formule du commissaire du gouvernement Corneille (conclusions sur CE, Sect., 10 août 1917, Baldy, Rec., p. 638) selon lequel la liberté doit toujours être la règle et la restriction de police matérialiser l’exception, notre droit administratif – particulièrement sous les deux Empires (et au moins aux débuts du Second) a davantage enraciné le Droit et les droits de l’administration publique dans une vision au profit de laquelle l’état légal précédant « l’Etat de Droit » était un « droit de police » et ce, dans la grande tradition directement inspirée et héritée de l’Ancien Régime.

En 1850, ainsi, on s’étonnait presque plus encore d’une mise en avant de libertés garanties que des pouvoirs exorbitants de police entre les mains de l’administration publique et des juges qui la servaient plus qu’ils ne l’encadraient.

Malgré la déclaration des droits de 1789, la police était la règle et la liberté l’exception.

Les premiers auteurs que l’on peut qualifier d’administrativistes (c’est-à-dire de spécialistes du droit administratif) du 19ème siècle témoignent d’ailleurs parfaitement de cet état d’esprit, plus d’un siècle avant la Loi de 1955. Lorsqu’ils ne sont pas explicitement (à l’instar de Vivien de Goubert (1799-1854) ou encore de Trolley (1808-1869) que nous avons pu qualifier de « minarchistes pro gouvernants » (Cf. Touzeil-Divina Mathieu, La doctrine publiciste – 1800-1880 ; Paris, La Mémoire du Droit ; 2009) des promoteurs directs des pouvoirs de police de la puissance publique, ils sont a minima comme Chauveau (1802-1868) à Toulouse et Macarel (1790-1851) à Paris, des analystes du droit administratif peu offusqués par l’exorbitance – qui paraîtrait aujourd’hui exceptionnelle mais qui ne l’était pas à l’époque – qui se matérialisait.

Un telle époque – heureusement révolue – nous semblerait comparable à un état d’urgence permanent et doit donc – croyons-nous – être conservée à l’esprit précisément car nous ne sommes plus sous le Second Empire et que ce qui paraissait alors justifiable, ne l’est peut-être plus ou en tout cas doit être appréhendé différemment à la lumière de l’Etat de Droit.

Rappelons alors – cependant – que quelques auteurs (dès la Monarchie de Juillet) ont été attentifs aux droits et libertés – en construction et en garantie croissante – des citoyens français. Ce sont les auteurs que nous avons identifiés sous l’appellation de « libéraux citoyens » (Cf. notre étude précitée : La doctrine publiciste – 1800-1880 ; Paris, La Mémoire du Droit ; 2009) et qui revendiquaient les libertés auxquelles on portait selon eux trop atteinte plutôt que les pouvoirs de police.

Parmi ces hommes, on citera les noms d’Aucoc (1828-1910), de Batbie (1828-1887) de Laferrière (1798-1861) (Firmin, le père d’Edouard) ou encore de celui qui a initié, selon nous, un tel mouvement : le doyen Emile-Victor-Masséna Foucart (1799-1860).

Les manifestations de l’exception permanente…

… au fil des premières pages

du Journal du droit administratif

Il est alors intéressant de constater que les premières livraisons du Journal du droit administratif (dès 1853) vont précisément consacrer deux des acceptions possibles du droit administratif du Second Empire : une vision pro police (sic) et plus classique incarnée par Chauveau et l’autre, plus libérale à la recherche des droits et libertés des citoyens, que portait Batbie.

Il nous a par suite semblé intéressant de publier sous ces lignes quelques extraits de quelques-uns des articles publiés en 1853, 1854 et 1855 (soit un siècle avant la Loi du 03 avril 1955) au Journal du droit administratif et tenant à la police et aux libertés. On se rendra peut-être ainsi compte par quelques éléments concrets de ce que l’état d’urgence actuellement en vigueur au 03 avril 2016 n’aurait pas étonné un administrativiste du 19ème siècle qui se réveillerait à notre époque. Ce qui nous semblerait une dangereuse exception permanente (avec ce risque à raison décrié d’une banalisation contemporaine de l’urgence) aurait semblé être une application « normale » de l’Etat de droit alors en formation(s).

Art. 37 du Journal du droit administratif (1853, p. 274 et s.)

Dans l’une des premières livraisons du Journal du droit administratif, le lecteur est témoin d’une petite révolution administrative en termes de police(s) : la « suppression du ministère de la police générale ». Comme le rappelle M. Houte (Cf. « Surveiller tout sans rien administrer ; l’éphémère ministère de la Police générale (janvier 1852-juin 1853) » in Histoire, économie & société ; 2015 / n°02 ; p. 126 et s.), la réintroduction – sous le Second Empire – d’un tel ministère spécial (qui n’a été effectif qu’en 1852-1853) « illustre la tentation policière du Second Empire. En confiant cette institution au préfet de police du coup d’état, Maupas, Louis-Napoléon Bonaparte veut renforcer le contrôle des populations et la surveillance des opinions. Mais les archives privées de Maupas montrent la fragilité d’un ministère au périmètre mal défini et au personnel inadapté, qui se heurte, de plus, à de fortes résistances et à des rivalités administratives ». Le Journal du droit administratif relève alors la suppression de ce ministère en prenant soin de toucher le moins possible au fond mais en effleurant seulement les aspects formels de réorganisations institutionnelles. On y sent alors très sensiblement la « patte » d’un Chauveau qui introduit le changement opéré par ces mots de glorification des pouvoirs de police et du ministère consacré de l’Intérieur :

« La police est liée d’une manière tellement inséparable à la politique d’un pays, que la division des attributions a dû être plus d’une fois la source de tiraillements. Le ministre de l’Intérieur est plus spécialement chargé que tout autre de ses collègues de représenter la pensée politique du gouvernement. Sa marche pouvait plus d’une fois être contrariée par la direction donnée à la police dans un ministère indépendant du sien. C’était là une lutte analogue à celle qui s’était produite dans les départements entre les inspecteurs généraux et les préfets ».

Art. 85 du Journal du droit administratif (1854, p. 179 et s.)

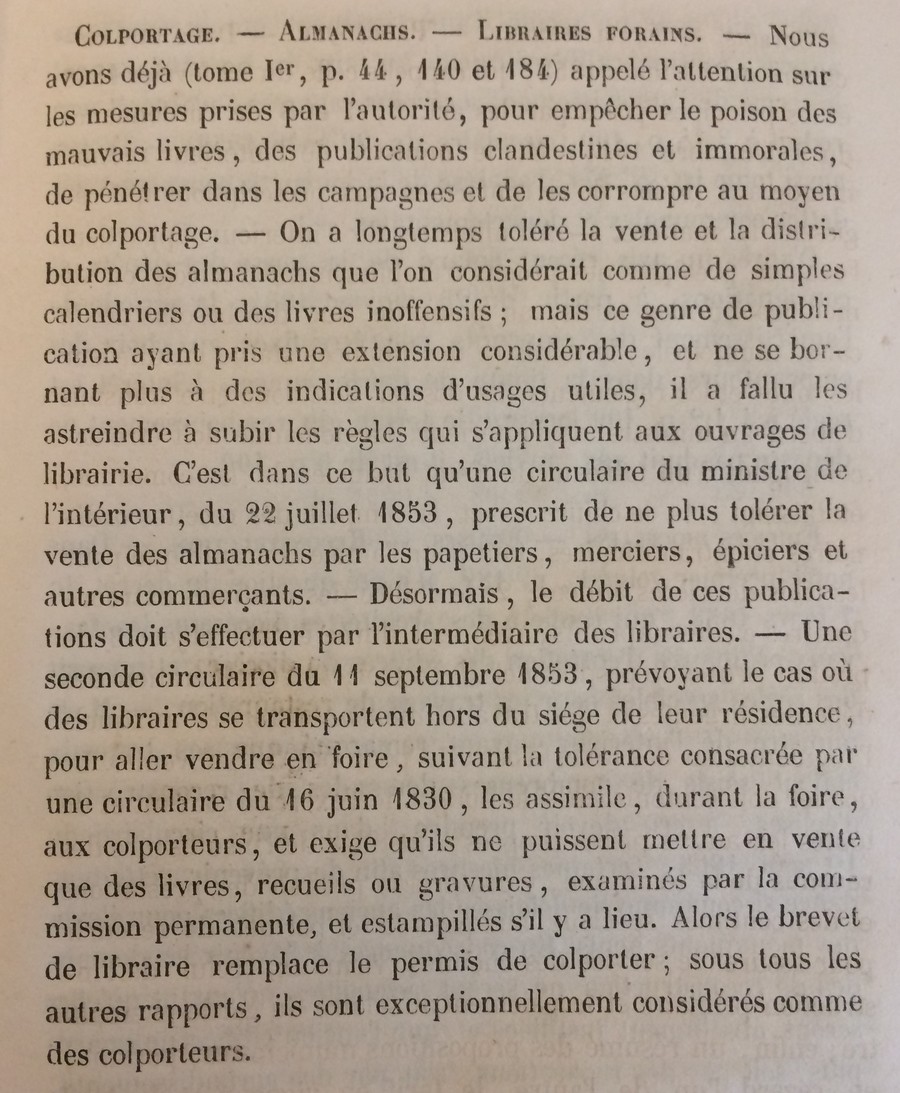

Il nous a également semblé intéressant de reproduire ici in extenso un extrait d’un article du Journal du droit administratif relatif aux dangers des almanachs (sic) et de toutes les publications non contrôlées qui pourraient insidieusement venir troubler l’ordre public.

Il est heureux de constater, en 2016, que la situation n’est heureusement plus la même.

Art. 126 du Journal du droit administratif (1855, p. 30 et s.)

Cet article fait état des conséquences de l’utilisation – programmée massive – de la photographie au profit des droits de police. En l’occurrence, le Journal du droit administratif met en avant les avantages que procurerait l’emploi de daguerréotypes pour signaler et ficher les « libérés en surveillance » qui seraient ainsi bien plus aisément décrits et signalés et donc portés à la connaissance de tous. L’objectif proposé était alors (conformément aux vœux et aux premiers calculs d’un inspecteur général honoraire des prisons, « ami du Journal du droit administratif » (M. Louis-Mathurin Moreau-Christophe (1799-1881)) de photographier les « plus dangereux » des « condamnés (…) annuellement libérés » (sic) afin de faire circuler – pour le bien de leur surveillance et la sécurité publique – leurs portraits.

« Si l’on considère l’importance d’un signalement précis, non seulement en ce qui concerne les condamnés libérés, mais encore tous les criminels que la société est intéressée à surveiller de près, on sera forcé de convenir que la dépense serait bien modique ».

Autant dire que la vidéosurveillance et les caméras si elles avaient existé à l’époque n’auraient pas empêché les promoteurs du droit administratif du 19ème siècle de s’y déclarer a priori très favorables !

Vous pouvez citer cet article comme suit :

Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 22.